La Vendée est un département français créé le 4 mars 1790. Située sur la façade Atlantique, entre la région Bretagne et l’arc Aquitain, la Vendée est bordée par la Loire-Atlantique (44) et le Maine-et-Loire (49) sur son flanc Nord, par les Deux-Sèvres (79) à l’Est et par la Charente-Maritime (17) au Sud.

692 705

habitants en 2020

6 720

km²

257

communes

La ville de La Roche-sur-Yon en est le chef-lieu avec ses 55 213 yonnais en 2020. Les Sables-d’Olonne et Fontenay-le-Comte en sont les sous-préfectures, avec respectivement 46 941 et 13 138 habitants (2020).

Le relief vendéen est très varié : entre la pluralité des plages de la Côte de Lumière, la (bio)diversité des marais, les grandes étendues de plaine et enfin les innombrables haies bocagères ! C’est cette richesse géographique que nous allons vous décrire ci-après.

Les îles

Île de Noirmoutier

La première île de Vendée est connue pour ses pommes de terre : c’est l’Île de Noirmoutier et ses 9 182 habitants (2020) pour 48 km². Elle est également surnommée l’île aux Mimosas, en raison de ses multiples arbrisseaux qui la colorent au printemps, grâce à son climat très doux et ensoleillé.

Noirmoutier est relié au continent par un pont de 583 mètres datant de 1971 et qui permet de traverser le détroit de Fromentine. Un autre passage existe, le fameux passage du Gois, qui est une chaussée submersible de 4,125 km. On peut l’emprunter uniquement à marée basse et se retrouve totalement immergé à marée haute.

Le relief de l’île de Noirmoutier est peu élevé : entre 0 et 23 m d’altitude ; le point culminant étant situé au Bois des Eloux. On compte près de 40 kilomètres de plage et au centre, des marais salants occupent 1/3 de la surface de l’île.

Île d’Yeu

Par sa nature sauvage et préservée, la deuxième île de Vendée est également bien connue : il s’agit de l’Île d’Yeu. C’est la plus bretonne des îles vendéennes, avec ses paysages façonnés par le vent et par la mer. Ce rocher abrite 4 850 ogiens à l’année (en 2019) sur une surface de 23 km² (9,8 km de longueur pour une largeur de 3,8 km).

L’île d’Yeu est bien plus autonome que Noirmoutier puisqu’elle se situe à 25 km à vol d’oiseau de Fromentine et à 32 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle est donc accessible uniquement par bateau ou en hélicoptère.

Le point culminant est situé à 32 m au-dessus du niveau de la mer, près du Vieux Château. Notez que la côte orientale est plus sablonneuse et verdoyante que la côte occidentale, qui est pleinement exposée aux vents. La houle déferle sur cette côte rocheuse granitique.

Île du Pilier

Peu connue, l’Île du Pilier se situe au Nord-Ouest de l’île de Noirmoutier, à 4,5 km de la Pointe de l’Herbaudière, et ne fait que 4 hectares. Elle n’est plus habitée mais possède un sémaphore et deux phares. Réserve naturelle depuis 1994, c’est une véritable zone de nidification.

Le littoral

La côte vendéenne bénéficie du plus fort taux d’ensoleillement de la façade Atlantique, conjointement avec le littoral charentais. On comptabilise entre 2 100 et 2 300 heures d’ensoleillement annuel. C’est pourquoi, elle a été surnommée Côte de Lumière.

Littoral Nord

La partie Nord de la côte vendéenne débute par la commune de Bouin, au Sud du pays de Retz (Loire-Atlantique). De nombreuses digues ont été construites dans ce secteur pour protéger les polders du Marais Breton-Vendéen des soubresauts de l’Océan Atlantique.

Plus au Sud, on arrive sur la côte de Monts, depuis Fromentine jusqu’à Saint-Jean-de-Monts. Cette côte est caractérisée par un long cordon dunaire bordé par de nombreuses forêts de pins. Ensuite se dessinent les villes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie puis de Brétignolles-sur-Mer, de Brem-sur-Mer et enfin des Sables-d’Olonne.

En différents endroits, le cordon dunaire laisse place à une côte rocheuse et escarpée. C’est le cas sur la Corniche de Saint-Hilaire-de-Riez, à la Sauzaie et à la Parée (Bretignolles-sur-Mer) mais aussi dans le quartier de la Chaume, aux Sables-d’Olonne.

C’est cette dernière station balnéaire, très connue, qui délimite le littoral Nord du littoral Sud Vendée. Elle forme une avancée sur l’océan Atlantique qui casse la linéarité de la côte vendéenne. Notons que la baie des Sables-d’Olonne fait partie des plus belles baies du Monde. Le port de pêche est le 4ème port de pêche de France, en valeur. Et n’oublions pas la célèbre course du Vendée Globe qui, tous les 4 ans, nous fait naviguer en compagnie de skippeurs exceptionnels.

Baie des Sables-d’Olonne © Sixela – Alexis ROCARD

Littoral Sud

Continuons plus au Sud sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, où l’estuaire du Veillon, classé Grand Site de France et véritable havre naturel, se dévoile à nos yeux. De l’autre côté, après la pointe du Payré, on trouve les communes de Jard-sur-Mer et de Longeville-sur-Mer. La côte y est plutôt rocheuse mais à l’approche de La Tranche-sur-Mer, on retrouve de belles plages de sable fin.

En continuant encore, nous arrivons sur la commune nouvelle de l’Aiguillon-la-Presqu’île, tristement bouleversée après le passage de la tempête Xynthia, en février 2010. Dans le Pertuis Breton, les eaux sont généralement plus douces que sur le littoral Nord. En effet, protégées par l’île de Ré, les phénomènes d’upwelling sont limités et les eaux chaudes de surface ne sont pas remplacées par les eaux froides des profondeurs.

Enfin, avant d’arriver sur La Rochelle en Charente-Maritime, l’Anse de l’Aiguillon et sa Réserve Naturelle Nationale se dessine, à l’embouchure de la Sèvre Niortaise. D’une superficie de 2 300 ha en Vendée (2 600 ha en Charente-Maritime), cette zone humide est un site d’hivernage et de halte d’importance nationale et internationale des oiseaux d’eau migrateurs.

Les marais

Marais Breton-Vendéen

Le Marais Breton-Vendéen, d’une surface d’environ 45 km², est situé au Nord-Ouest de la Vendée. Il uni les anciennes îles de Bouin, de Monts et de Riez qui ont été gagnées sur la mer à partir du milieu du Moyen Âge. C’est entre le XI et le XIIIème siècle que les moines bénédictins ont structuré ce territoire par la création de salines, de canaux et de polders, comblant progressivement cette ancienne Baie de Bretagne.

Aujourd’hui, on y fait des cultures céréalières et de nombreux élevages. Également, la préservation de l’environnement et de la biodiversité, le tourisme durable et éco-responsable sont au cœur des priorités des acteurs locaux.

Marais d’Olonne

Les marais du pays d’Olonne forment un véritable environnement naturel, d’une superficie de plus de 1 500 hectares. Cet ancien golfe marin s’est transformé en havre, aujourd’hui séparé en deux bassins que sont les marais de la Gachère au Nord et le bassin des Chasses au Sud. Ces deux espaces sont reliés par le canal de la Bauduère, d’une dizaine de kilomètres.

Cette zone classée Natura 2000 abrite une biodiversité extrêmement riche, tant par la faune (poissons, oiseaux migrateurs…) que par la flore (salicorne, obione, espèces d’orchidées rares…).

Marais Poitevin

Le Marais Poitevin, ancien golfe marin (golfe des Pictons) comblé par la vase, s’étend sur une superficie d’environ 100 km². C’est la deuxième zone humide de France en terme de superficie, après la Camargue. Ce parc naturel régional est situé à cheval sur trois départements (Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres). Ce sont également les moines qui ont entrepris de nombreux chantiers pour ériger des digues et créer des canaux pour assécher ce territoire.

Aujourd’hui, le Marais Poitevin se compose de trois zones bien distinctes :

- le marais maritime : c’est le maillon clé du Marais Poitevin. Intégrant une partie de la Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon, il assure un véritable équilibre écologique. Il accueille de nombreux oiseaux migrateurs et constitue des espaces de nourricerie et des zones de développement des alevins pour de nombreuses espèces de poissons du Pertuis Breton. Au rythme des marées, le paysage évolue. A marée basse, de gigantesques vasières et prés salés (mizottes) se dévoilent, jusqu’à ce que la marée haute n’immerge l’ensemble.

- le marais desséché : c’est la partie protégée des inondations et consacrée à l’agriculture. Sur une surface d’environ 47 000 hectares, c’est une véritable biodiversité qui y est installée. On citera notamment la Réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Payré où des centaines d’espèces d’oiseaux sont recensées.

- le marais humide, plus communément connu sous le nom de Venise Verte. Ce labyrinthe vert, bordé d’arbres et de haies, est une zone inondable lors des crues hivernales. Sur une surface de près de 28 000 hectares, on y navigue sur des barques traditionnelles à fond plat, dirigées par des bateliers.

Marais Poitevin – Maillé © Valentin PERRAULT

La plaine

La plaine est située au Sud du département, entre les villes de Talmont-Saint-Hilaire, de Luçon et de Fontenay-le-Comte. D’une surface de 80 km2, elle fait la jonction entre le bocage vendéen au Nord et le Marais Poitevin au Sud. Elle est bordée de l’Océan Atlantique à l’Ouest et de la Gâtine à l’Est. Plusieurs rivières la traverse dont le Lay et la Sèvre Niortaise. D’ailleurs, les inondations y sont fréquentes en raison de rives très peu escarpées.

Luçon, cette ville aux portes du Marais, était autrefois reliée à l’océan par un canal de 14 kilomètres. Avant qu’il ne soit comblé en 1974, son port permettait de nombreux échanges avec l’Europe du Nord. À l’Est, c’est l’ancienne capitale du Bas-Poitou qui se dessine : Fontenay-le-Comte. Le centre-ville est riche en histoire et en architecture.

De nature sédimentaire calcaire, la plaine est le grenier agricole de la Vendée. Les sols sont fertiles : la culture des céréales domine. La topographie y étant très plane, les cultures sont dites ouvertes car on y note l’absence de haies, donnant aux vents un espace sans aspérités. Au gré des saisons, les plaines revêtent les couleurs du maïs, du froment, de l’orge, du seigle, pour jaunir au printemps sous les fleurs de tournesols. Outre les cultures céréalières, les élevages bovins et avicoles sont nombreux. N’oublions pas non plus que le vignoble des Fiefs Vendéens y prend une place importante, notamment du côté de Mareuil-sur-Lay-Dissais et de Pissotte.

Le bocage

Contrairement à la plaine, le paysage bocager est vallonné. On y trouve une multitude de champs et de pâtures séparés par des haies et des bosquets. De nombreux cours d’eau forment des vallées plus ou moins prononcées.

Occupant deux tiers du territoire Vendéen, on peut le scinder en deux parties : le bas-bocage (sur le centre du département, autour de La Roche-sur-Yon, en remontant vers le Nord) et le haut-bocage (à l’Est, près des collines de la Gâtine : Les Herbiers, Pouzauges et La Châtaigneraie).

Bas-bocage

Le bas bocage, ou Cœur de Vendée, est moins vallonné que son confrère mais l’altitude varie entre 40 et 120 mètres. Le point le plus haut se trouvant dans un triangle La Roche-sur-Yon / Essarts-en-Bocage / Bournezeau. De nombreux cours d’eau sont présents grâce à une alimentation régulière par les pluies océaniques, qui se heurtent à ces premiers reliefs.

Autour du Pays Yonnais, les haies bocagères sont plus denses et nombreuses. Entre 1860 et 1970, malgré le démembrement entrepris (regroupement de terres agricoles pour constituer de plus grandes parcelles et améliorer les rendements), ce territoire a été un peu plus épargné, contrairement au haut-bocage et à la plaine. Au total, ce sont 2 millions de km2 de haies bocagères qui ont été arrachées sur cette période. Aujourd’hui, dans un contexte de dérèglement climatique et de préservation de la biodiversité, la tendance est au remembrement.

Place Napoléon – La Roche-sur-Yon © SIXELA – Alexis ROCARD

Haut-bocage

Le haut bocage est caractérisé par une ligne de collines granitiques qui s’étend entre les Terres de Montaigu, le pays des Herbiers, de Pouzauges et La Châtaigneraie. Ce sont les derniers contreforts du Massif Armoricain, où l’altitude y atteint de 150 à 290 mètres. Les points culminants sont :

- le Mont Mercure – 290m (Sèvremont)

- le Bois de la Folie – 276m (Pouzauges)

- le Puy Lose – 271m (Pouzauges)

- le Puy Crapaud – 269m (Pouzauges)

- la Butte des Alouettes – 232m (Les Herbiers)

Cette barrière naturelle encore plus élevée que le bas-bocage lui confère la première place départementale en terme de pluviométrie.

On y trouve de nombreux châteaux et forteresses (Rocheservière, Tiffauges, Les Essarts, Pouzauges, etc.). Certains villages ont la distinction de petites cités de caractère comme Mallièvre (plus petite commune de Vendée), Mouchamps, Mortagne-sur-Sèvre ou encore Pouzauges. Il faut aussi dire que les Guerres de Vendée ont marqué ce territoire. Aujourd’hui, le Puy du Fou, élu meilleur parc d’attraction du monde, apporte une attractivité touristique non négligeable.

Mont des Alouettes – Les Herbiers © SIXELA – Alexis ROCARD

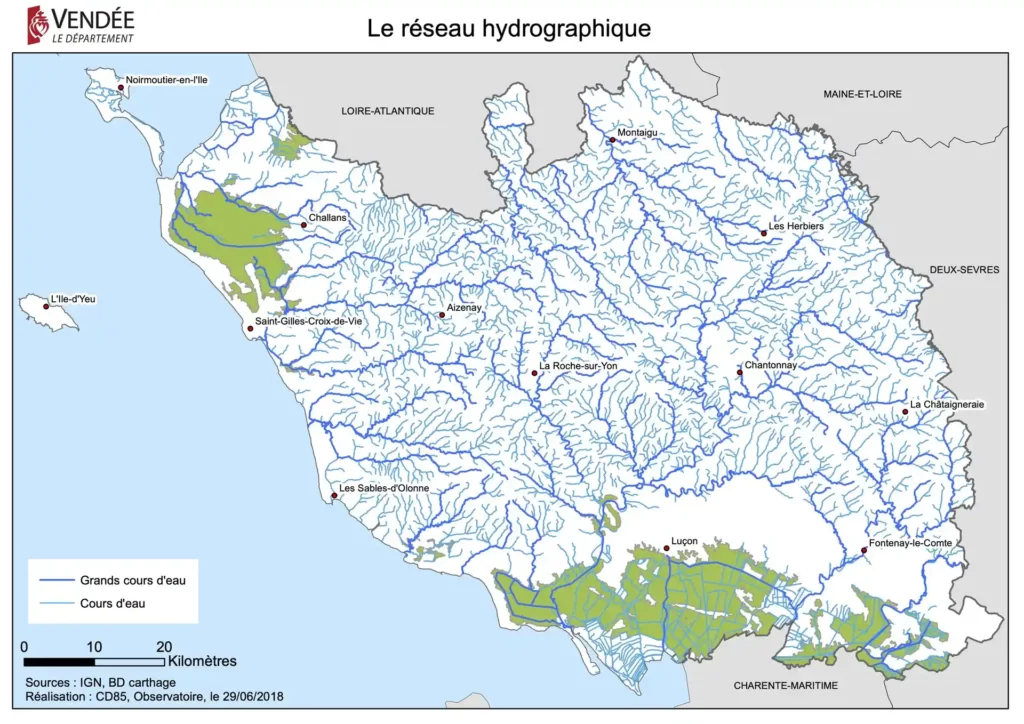

Le réseau hydrographique

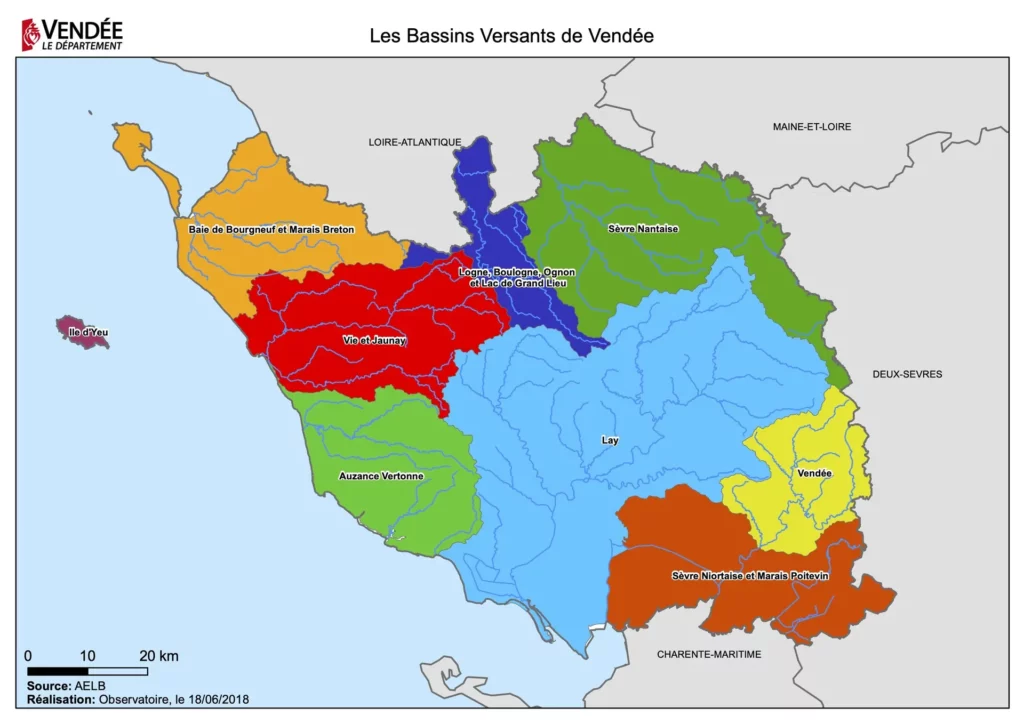

De nombreuses rivières s’écoulent en Vendée sur une distance cumulée de 6 386 kilomètres. Ces cours d’eau sont dispersés sur un total de 8 bassins versants.

Certaines rivières prennent leur source depuis le haut-bocage vendéen et s’écoulent en direction du Nord-Ouest, rejoignant alors la Loire. Il s’agit du bassin versant de la Sèvre Nantaise (où s’écoule la rivière du même nom sur 142 kilomètres – née dans la Gâtine près de Secondigny en Deux-Sèvres) et celui de la Logne, la Boulogne, l’Ognon et le lac de Grand Lieu.

D’autres rivières s’écoulent vers le Sud-Ouest, en direction de la Baie de l’Aiguillon. On citera notamment la Sèvre Niortaise (158 km) née vers Melle en Deux-Sèvres (bassin versant de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin), le Lay (119 km) grossi du Petit Lay et de l’Yon (bassin versant du Lay), ainsi que la Vendée (83 km). C’est d’ailleurs cette dernière qui a donné son nom au département.

De nombreux ruisseaux sillonnent également la bordure littorale : on les appelle les côtiers vendéens. Il s’agit des bassins versants de la Baie de Bourgneuf et Marais Breton, de la Vie et Jaunay ou encore de l’Auzance Vertonne. Ceux-ci se jettent directement dans l’océan.